Hors les cercles militants, on connait peu Dominique VENNER, essayiste, nationaliste européen, (obsessionnellement) identitariste, idéologue de l’ombre de la galaxie d'extrême droite qui n’eut de cesse de vouloir la rassembler, la recomposer et avant tout la réarmer intellectuellement. Cet ancien para, activiste dans les années 50 du groupe néofasciste Jeune Nation, membre ensuite de l’OAS puis du GRECE, s’est suicidé le mardi 21 mai 2013. Homme de conviction et de fantasmes, d'insatisfactions, de ressentiments et de paradoxes, celui qui était furieusement occidentaliste, antichrétien, païen, raciste et militariste, fomenteur un temps d’un projet de prise de l’Elysée, se fit sauter la bouche, un genou à terre, au pied de l’autel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Contempteur de la médiocrité de la démocratie et du suffrage universel, foncièrement anticommuniste, mais fasciné par Lénine, Venner avait une vision sacrificielle de ce qu’il considérait comme sa mission. Par son geste spectaculaire, celui qui se voyait comme un samouraï entendait « s’adresser aux Européens, pour les exhorter à sortir de leur torpeur, à se battre, à se révolter contre leur disparition programmée ». Notre ami Renaud DELY, journaliste politique, a publié au début de l’année un livre passionnant, L’assiégé – Dans la tête de Dominique Venner, le gourou caché de l’extrême droite (J.C Lattès, janvier 2024) retraçant la personnalité, les ambitions et l’itinéraire méconnu de celui qui, quelques 10 ans après sa mort, est « l'un des intellectuels les plus influents au sein de l'extrême droite française, de ses franges les plus radicales aux cadres du RN et de Reconquête ».

Éric OSMOND, spécialiste de l’histoire de l’extrême droite (cofondateur en 1991 du « Manifeste contre le Front national », dont il devient le porte-parole ; auteur, avec Jean-Christophe Cambadélis, de « La France blafarde – Une histoire politique de l’extrême droite », Plon, juillet 1998), nous livre son analyse du livre de Renaud Dély et de ce « bloc de radicalité » qu’était le national-européiste Venner qui voulut tout donner à la "Révolution nationaliste".

Exposition "Street art" à Palerme en hommage à Dominique Venner, 2014 (CasaPound Italia - CPI - mouvement fasciste)

L’assiégé

« Le suicide permet d’être lâche avec orgueil. »

Paul de Vallière

Demeurant inconnu du plus grand nombre, tandis qu’il est une véritable icône pour l’ultra-droite, Dominique Venner ne laisse pour toute trace dans la mémoire de quelques autres encore, que celle des conditions spectaculaires de son suicide. En plein cœur de Notre Dame de Paris, d’une balle dans la bouche, par un après-midi de mai 2013. C’est cet homme-là dont Renaud Dély entreprend aujourd’hui de raviver le souvenir des uns, en le portant à la connaissance de tous, par l’essai biographique qu’il vient de lui consacrer.

En un peu plus de 200 pages, c’est le portrait d’un homme étrange qu’il campe (dont il dresse ici le portrait). Étrangeté paradoxale d’ailleurs. Car si d’ordinaire la bizarrerie d’une existence tient à ses méandres, à ses circonvolutions ou ses retournements inattendus, à ses paradoxes et ses contradictions, il en va tout autrement dans (ce qu’il pourrait être convenu d’appeler) « le cas Venner ». On est en effet là en présence d’un monolithe de radicalité, n’offrant pas la moindre prise au doute, à la nuance, au questionnement ou même à la lassitude de son propre personnage. Une vie d’une linéarité absolue, semblable à une barre de fer, réduisant toute forme de géométrie à la seule ligne droite.

Un bloc de radicalité

Depuis l’enfance, passée dans l’ombre tutélaire d’une grand-mère adorée, que fascine « la tenue » des officiers allemands pendant l’occupation, et d’un père méprisé, bien que militant du PPF (Parti populaire français) de Doriot. Préambule à une adolescence

« fana mili » qui le voit s’engager dès ses 17 ans dans la rudesse d’une école d’enfants de troupe, dont il goûtera avec délice toutes les brutalités, tous les châtiments et toutes les humiliations. Engagement qui sera prolongé dans la jeunesse. Régulièrement tout d’abord, dans l’armée en pleine guerre d’Algérie. Irrégulièrement ensuite, dans le compagnonnage terroriste avec l’OAS. Politiquement enfin, par la découverte d’un tout premier engagement militant dans les rangs du néofasciste groupuscule Jeune Nation. Activisme toujours, mais dans la maturité cette fois, depuis le fond d’une prison où il entreprend de théoriser une stratégie nouvelle pour les nationalistes français. Manifestation d’une ambition « intellectuelle » bientôt concrétisée sous les espèces d’une revue et d’une maison d’édition d’extrême droite, dont il sera le fondateur et principal animateur. Jusqu’au naufrage final d’une unique tentative électorale… Un bloc de radicalité !

Mais voilà qu’au tournant des années soixante et soixante-dix intervient une rupture, sur cette « Autobahn » d’une impeccable rectitude qui jusque-là lui tenait lieu de vie. C’est en effet le moment choisi par Venner pour rompre avec l’activisme politique. L’homme se serait-il assagi ? Prenant quelques distances d’avec lui-même, commencerait-il à jeter un regard surplombant sur sa propre existence pour lui donner un cours nouveau ? La suite va bientôt prouver qu’il n’en est rien… Car « fana-mili » un jour, fana-mili toujours ! Et c’est ainsi qu’à compter du début des années soixante-dix et jusqu’au milieu de la décennie suivante, le nom de Dominique Venner devient indissociable d’une forme d’incontinence éditoriale, tout entière dévolue au culte… des armes !

De toutes les armes ! Les grosses et les petites, les armes blanches comme les armes à feu, depuis les fusils de chasse jusqu’aux armes de guerre… En d’interminables volumes illustrés d’une abondante iconographie, il n’est pas un mousquet, pas un tromblon, pas une dague SS ou un couteau suisse qui n’échappe alors à sa sagacité maniaque !

S’étant ainsi assuré une rente de situation, notre armurier va dès lors pouvoir étendre son champ éditorial en se réinventant une fois encore, mais en « historien » cette fois. Celui d’une histoire profondément revisitée et pour le moins révisée… Ainsi entreprend-il en quelques ouvrages publiés irrégulièrement tout le long de trois décennies, de se faire le mémorialiste louangeur des Corps Francs qui, dans l’Allemagne de l’immédiate après première guerre mondiale, réprimèrent dans le sang le soulèvement spartakiste de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Avant de se faire l’apologue des Sudistes qui, lors de la guerre de Sécession, combattirent pour maintenir le régime esclavagiste dans le sud des États-Unis. Puis de se faire le narrateur enthousiaste des exploits des troupes blanches demeurées fidèles au Tsar et qui, en réaction à la révolution bolchévique d’octobre 1917, affrontèrent de 1918 à 1921 la toute jeune Armée Rouge de Léon Trotski. Avant, « last but not least », de s’attaquer au sens propre du terme à la France de l’occupation, en deux volumes distincts. Le premier proposant une histoire pour le moins critique de la résistance française. Tandis que le second s’emploie à réécrire une histoire (pour le moins) complaisante, mais de la collaboration cette fois.

L’ultime station de ce chemin de croix éditorial constitue une apothéose relative quand l’apprenti historien entreprend de partir à la conquête d’un plus vaste public, très au-delà du seul cercle des radicalisés de la droite extrême. L’entreprise prend alors la forme successive de deux revues à la très large diffusion. D’une part, de 1991 à 1999, Enquête sur l’histoire, de l’autre, de 2002 à 2017, la Nouvelle Revue d’Histoire. Et c’est ainsi que près de vingt-cinq années durant, il n’est pas un kiosque de ce pays, pas une gare ou un aéroport où n’ait été offert à la lecture de tous, perdus au milieu de tant d’autres périodiques de vulgarisation historique, des numéros revisitant et révisant l’histoire de l’identité française, de la guerre d’Espagne, de l’OAS et de la guerre d’Algérie, de Pétain et de Vichy, de la terreur révolutionnaire et du prétendu « génocide vendéen », des écrivains collaborationnistes, de l’aventure coloniale ou bien encore de la conflictualité entre l’Europe et l’Islam…

Figures et contre-figures

Pourtant, que la référence soit consciente ou non chez Renaud Dély, au fil de notre lecture, au gré des évènements ainsi relatés tout le long d’une vie, c’est aussi tout un jeu de « Figures » et de « Contre-figures » qui s’impose ici progressivement à nous. Référence explicite à la terminologie initiée en 1977 par Alain de Benoist, dans son maître-livre Vu de droite. C’est à cette occasion en effet que le théoricien de la Nouvelle Droite entreprit pour la première fois de jouer au passe-muraille intellectuel. N’hésitant pas depuis les rives de la droite extrême, avec ses auteurs iconiques et ses intellectuels organiques, à aller chercher dans le camp d’en face, comprenez la gauche, d’autres penseurs susceptibles de faire office de références nouvelles, au service de son entreprise de refondation métapolitique d’une droite prétendument nouvelle. Ainsi, si l’on voit sans surprises réapparaitre dans la catégorie des « Figures » Alfred Fabre Luce, Raymond Abelio, Julius Evola ou Jean Cau, c’est avec plus d’étonnement que l’on voit surgir, pour la première fois sous une plume d’extrême-droite en qualité de sources nouvelles d’inspiration, les « Contre-figures » d’Antonio Gramsci, d’Herbert Marcuse et de l’École de Francfort, de Louis Althusser, de Roger Garaudy ou bien encore d’Edgar Morin…

Aussi, lorsque Renaud Dély évoque la rudesse de l’épisode vécu par Venner dans sa jeunesse, lors de son dressage au sein d’une école militaire, c’est avec pertinence qu’il convoque la figure de Pierre Joubert. Le coauteur de Prince Éric, l’auteur prolifique de la collection « Signe de piste », dont l’exaltation des valeurs de bravoure, d’amitiés fidèles et de loyauté, peuplaient alors l’imaginaire du jeune adolescent. Et de préciser que celui-ci « appréciait plus encore les illustrations qui mettaient en scène les aventures de ce jeune homme blond au regard clair et aux muscles naissants enserrés dans des bermudas moulants. » C’est cette même exaltation de la jeunesse et de l’aventure, partagée dans l’univers exclusivement masculin d’une forme de scoutisme attardé, que l’on retrouvera trait pour trait en 1994 sous la plume de Dominique Venner lui-même, lorsqu’il évoquera dans Le Cœur rebelle le souvenir de sa guerre d’Algérie : « L’Algérie nous accordait une petite guerre féodale, sans bataille rangée ni beaucoup de morts. (…) Secrètement nous étions quelques-uns à souhaiter qu’elle durât toujours. Il convenait à notre jeunesse de veiller sans fin, l’arme au poing, sur une frontière dangereuse et menacée. On y respirait un air vif chargé de violence, dont nous attendions qu’il purifiât le sang usé et corrompu de notre trop vieille nation. » Et là encore, là toujours, cette même exaltation de jeunes corps virils et musculeux, lorsqu’il décrit le groupe qu’avec ses camarades il formait alors : « Des mutants, souples, maigres et bronzées, le regard lointain éclairé par la guerre ; chantant des refrains beaux et graves venus de Germanie, avançant, silencieux, forts, indifférents. »

Marc Augier (dit Saint Loup), journaliste romancier, passé de Léo Lagrange à Heinrich HimmlerOr, cette évocation constante d’un univers de garçons, de grand air et d’aventure, cette ultra virilisation du politique et, au-delà, d’une vie tout entière conçue comme un combat, mais aussi cette fascination non dénuée d’ambiguïtés homophiles pour la virilité de jeunes corps en action, n’est pas sans évoquer une autre figure, qui s’impose à nous comme en surimpression de celle de Pierre Joubert. C’est celle de Marc Augier, plus connu des initiés sous son nom de plume de Saint-Loup. Étrange parcours que celui de ce jeune homme venu de la gauche socialisante et militante, passionné de sport et qui, à la charnière des années vingt et trente, pilote des avions, pratique l’alpinisme, chevauche des motos et participe à des courses automobiles, avant de prendre part à des expéditions polaires… Inclinaison politique et engagement physique qui, tout

Or, cette évocation constante d’un univers de garçons, de grand air et d’aventure, cette ultra virilisation du politique et, au-delà, d’une vie tout entière conçue comme un combat, mais aussi cette fascination non dénuée d’ambiguïtés homophiles pour la virilité de jeunes corps en action, n’est pas sans évoquer une autre figure, qui s’impose à nous comme en surimpression de celle de Pierre Joubert. C’est celle de Marc Augier, plus connu des initiés sous son nom de plume de Saint-Loup. Étrange parcours que celui de ce jeune homme venu de la gauche socialisante et militante, passionné de sport et qui, à la charnière des années vingt et trente, pilote des avions, pratique l’alpinisme, chevauche des motos et participe à des courses automobiles, avant de prendre part à des expéditions polaires… Inclinaison politique et engagement physique qui, tout naturellement, le conduiront au moment du Front Populaire, à participer activement à la création des Auberges de Jeunesses au sein du cabinet de Léo Lagrange, alors sous-secrétaire d’état aux sports dans le gouvernement de Léon Blum.

Mais c’est pourtant bien ce même homme qui, déjà sujet à une première fascination pour l’Allemagne lors d’un voyage effectué en 1929 va, à la seule lecture en 1937 de La Gerbe des Forces d’Alphonse de Châteaubriant, adhérer sans réserve et pour toujours à la cause du National-Socialisme ! Aussi, l’effondrement de la France en juin 1940 et l’occupation allemande qui s’en suit le verront-ils s’engager avec un enthousiasme intact dans une collaboration de plus en plus radicale. Commençant comme plumitif de la presse collaborationniste, puis militant actif du PPF de Doriot, avant de s’engager dans les rangs de la LVF sur le front de l’est, pour finir sa guerre en Allemagne, dans ceux de la Division SS Charlemagne.

Fort opportunément réfugié en Argentine au terme de celle-ci, c’est par contumace qu’il sera condamné à mort. Ironie de l’histoire, publiant sous son nouveau pseudonyme, Saint-Loup n’échappera au prix Goncourt 1952 qu’en raison de la révélation in extremis de sa véritable identité. Celui qui en 1945 eut été conduit au peloton d’exécution sans autre forme de procès, rentrant en France en 1953 pour y être jugé, se verra mollement condamné à deux années de prison, condamnation immédiatement effacée par la loi d’amnistie. Ainsi réhabilité, Saint-loup pourra prospérer à loisir jusqu’à sa mort en 1990. Faisant commerce du récit de ses exploits sportifs et de ses expéditions, mais aussi de ses souvenirs du front de l’Est, dans des ouvrages qui rencontrent un réel succès, auprès d’un public épris « d’épopées ». Occasion aussi pour lui de diffuser à l’envi ses thèmes de prédilection récurrents : le goût de l’aventure et du dépassement de soi, un paganisme revendiqué, ainsi que l’attachement charnel aux « petites patries » régionales. Autant de thèmes chers à l’univers intellectuel de la « Nouvelle Droite », comme à l’imaginaire propre de Venner. Sans oublier dans son ultime roman, La république du Mont Blanc publié en 1982, l’évocation de la survie en pleine montagne d’une communauté de Savoyards, fuyant le métissage et la décadence. Parfaite anticipation, certes une décennie après Jean Raspail et son Camps des saints, mais trente ans tout de même avant Renaud Camus et son « grand remplacement »…

National Bolchevick

Autre influence décisive sur la formation politique et intellectuelle de Venner, mais influence d’une contre-figure cette fois, celle de Lénine lui-même. C’est fort justement là encore, que Renaud Dély évoque la marque indélébile que laissera sur notre assiégé la lecture de Que faire ? Ce petit texte, publié par le leader révolutionnaire en 1902 au moment où, animateur exilé et inconnu d’une diaspora groupusculaire, la perspective même d’une possible révolution semblait relever en Russie de la pure utopie. Et le stratège de s’interroger dès-lors, sur les conditions susceptibles de permettre à la classe ouvrière d’éveiller sa conscience révolutionnaire. Convaincu que les seules luttes sociales pour l’amélioration de leurs conditions de vie matérielle ne sauraient suffire à cet éveil, Lénine concluait au caractère indispensable de la création par les marxistes d’une avant-garde révolutionnaire, organisée, disciplinée et seule capable de faire prendre conscience au prolétariat de sa propre force. Rendant ainsi la perspective révolutionnaire non seulement désirable mais possible, non seulement nécessaire mais inévitable.

Premier de son camp à passer ainsi de l’autre côté du miroir intellectuel et politique, ce que Venner a en partage avec Lénine, c’est l’aspiration à la Révolution. Une révolution dont Marx fut certes le doctrinaire, mais dont Lénine demeure bien le praticien. Aussi, le militant nationaliste vient-il chercher sur l’autre rive, non pas une quelconque doxa marxiste dont il n’a que faire, mais bien la praxis léniniste qui seule le fascine et l’inspire. Et c’est ainsi, qu’en un jeu de miroirs inversés, il se propose de mettre en œuvre une autre avant-garde révolutionnaire, elle aussi organisée et disciplinée. Une organisation nationaliste par essence, révolutionnaire par vocation. Une organisation rompant résolument avec toutes formes de passéisme. Une organisation à même d’initier un vaste chantier de refondation idéologique. C’est alors son propre « Que faire ? » que Venner va entreprendre d’écrire en 1962 depuis le fond de sa prison, sous le titre de Pour une critique positive. Avant, l’année suivante, de lui donner sa forme définitive, sous celui de Qu’est-ce que le nationalisme ? Là, en quelques dizaine de pages seulement, c’est une véritable révolution idéologique et culturelle que Venner propose à son camp politique.

Pour la première fois la nostalgie de l’âge d’or, péché mignon de l’extrême droite française, y est clairement dénoncée. À vivre dans ses souvenirs, celle-ci se condamne en effet à l’impuissance, à la mélancolie et, à terme, à la disparition. Pour la première fois, est dit haut et fort que la monarchie ne sera pas restaurée, que l’Allemagne a définitivement perdu la guerre, que le fascisme est désormais dépassé et que l’Algérie ne redeviendra pas française. Pour la première fois, des nationalistes ne font plus du christianisme l’origine première, si ce n’est unique, de toute référence identitaire. Pire, ils osent s’y opposer en des termes sans nuance, lui reprochant d’être à l’origine d’une partie des maux qu’ils entendent combattre. Pour la première fois des extrémistes de droite ne font plus de « la seule France » chère à Maurras leur unique référence, lui préférant désormais l’Europe et l’Occident, qui doivent s’unir contre leurs ennemis. Pour la première fois enfin, des hommes de droite extrême pensent qu’au lieu de diaboliser la gauche communiste, il y a chez elle des enseignements à tirer et des leçons à prendre, pour guider leur propre action et mieux la combattre.

Mais cette révolution n’est pas faite que de renoncements. Elle consiste aussi en une réaffirmation puissante d’un racisme biologique pleinement assumé et revendiqué, comme étant une conception du monde et de la vie elle-même. « L'étude objective de l'Histoire montre que seule la race européenne (race blanche, caucasoïde) a continué à progresser depuis son apparition sur la voie montante de l'évolution du vivant, au contraire de races stagnantes dans leur développement, donc en régression virtuelle. (…) La race européenne n'a pas de supériorité absolue. Elle est seulement la plus apte à progresser dans le sens de l'évolution… Les facteurs raciaux étant statistiquement héréditaires, chaque race possède sa psychologie propre. Toute psychologie est génératrice de valeurs ».

En 1994, dans son Cœur rebelle, Dominique Venner s’expliquait en ces termes sur le sens qu’il donnait alors à cette refondation théorique : « Notre nationalisme, terme impropre encore une fois, était beaucoup plus qu’une doctrine de la nation ou de la préférence nationale. Il se voulait une vision du monde, une vision de l’homme européen moderne. Il se démarquait complètement du jacobinisme de l’État-nation. Il était ouvert sur l’Europe, perçue comme une communauté des peuples. Il voulait s’enraciner dans les petites patries constitutives « d’une Europe aux cent drapeaux ». Nous imaginions cette Europe charpentée autour du noyau de l’ancien empire franc, un espace spirituel, politique et économique suffisamment assuré de soi pour ne craindre rien de l’extérieur. » Inspiré par l’entreprise de Lénine soixante ans plus tôt, ce que Venner en quelques dizaines de pages seulement proposait à son camp politique s’assimilait bien à une révolution. Mais copernicienne celle-ci…

Ernst von Salomon, écrivain repenti du nationalisme allemandUne éthique de la tenue

C’est en 1972, au hasard d’un voyage en Allemagne, que l’occasion fut offerte à Dominique Venner de rencontrer l’un de ses écrivains de prédilection. Un de ces auteurs de la révolution conservatrice allemande de l’entre-deux guerres peuplant son Walhalla le plus intime. C’est cette rencontre avec Ernst von Salomon, puisque c’est de lui dont il s’agit, que Renaud Dély nous raconte pour la toute première fois, d’une plume alerte qu’il appartiendra au lecteur de goûter. Mais ce qui retient ici notre attention, c’est la déception que ce rendez-vous tant espéré générera chez Venner.

Il allait pourtant approcher enfin, cet homme qui s’était engagé dès l’âge de douze ans dans le corps des Cadets de l’empereur. Celui qui, à l’annonce de la défaite de 1918, se rapprocha des milieux nationalistes pour, dès l’année suivante, rejoindre les Freikorps et combattre les Spartakistes l’arme à la main. A tout juste vingt ans, dans les rangs d’un commando d’extrême droite, il prend une part active à l’assassinat de Walter Rathenau, ministre des Affaires Étrangères, de confession juive, auquel ses assassins reprochent une trop grande soumission aux clauses imposées à l’Allemagne par le Traité de Versailles. Salomon paiera d’une peine de cinq années d’emprisonnement cette compromission. C’est ce héros que Dominique Venner allait enfin voir se dresser devant lui. L’auteur de tant d’ouvrages qui avaient nourris depuis toujours ses obsessions guerrières : Les Réprouvés (1930), Les Cadets (1933), Histoire Proche (1936), L’épopée des corps francs (1938), Le Questionnaire (1951) … Il était venu là pour rencontrer, dans toute la force de sa maturité d’homme, cette figure éternelle du « guerrier souple, maigre, au regard lointain éclairé par la guerre, chantant des refrains beaux et graves venus de Germanie, s’avançant silencieux, forts et indifférents », dont il avait tant aimé dresser le portrait au moment de sa guerre à lui, celle d’Algérie…

Mais c’est un tout autre homme qui vient à sa rencontre et s’offre alors à son regard. Cet homme-là a passé les soixante-dix ans. Chauve, il est gros, gras, bedonnant. A l’opposé de toute la rigidité du Junker prussien fantasmé par Venner, il est chaleureux, jovial, bavard, hilare même. Il est content de lui, de sa vie et, plus que tout, de cette vie-là, dans cette Allemagne-là, cette petite République Fédérale Allemande dénazifiée, privée de toute armée digne de ce nom et amputée du tiers de son territoire dans sa partie orientale. Mais aussi cette Allemagne du miracle économique de l’après-guerre qui, des ruines de 1945, a su faire renaitre la première puissance économique du continent. Celle du traité de Rome de 1957 et du marché commun. Celle du traité de l’Élysée de 1963 et de la réconciliation franco-allemande. Aussi, parvenu au soir de son existence, Ernst von Salomon est-il le parfait contemporain de cette RFA-là. Au physique comme au moral. Il ressemble à ces chanceliers d’alors, gras et dodus, dont l’histoire ne retiendra pas le nom ; à ces ventripotents ministres-présidents des Länder, trop heureux que les hasards de l’histoire et de la géographie les aient placés du bon côté du mur de Berlin ; à ces représentants repus du patronat et des syndicats, négociant au milieu de la bière et des cigares, les termes du compromis social qui gage la stabilité du capitalisme rhénan. Tous font désormais corps autour d’un triptyque simple : liberté constitutionnelle, prospérité intérieure, paix extérieure. Comme il s’en ouvre avec franchise à son interlocuteur, aussi médusé que désemparé, von Salomon maudit la guerre, regrette les engagements de sa jeunesse, condamne tout recours à la violence politique et se félicite de pouvoir enfin jouir de la vie, dans un confort matériel et une stabilité démocratique que l’Allemagne n’avait pas connu depuis 1918.

Au terme de l’entretien, c’est un Dominique Venner dépité qui prend congé, désespéré de n’avoir pas trouvé là l’homme qu’il était venu chercher. Mais c’est alors que s’impose à nous une nouvelle contre-figure, en tout point conforme celle-là à la figure de l’éternel guerrier fantasmé par l’Assiégé. C’est celle d’Ernst Jünger. Jünger qui, à 17 ans à peine, sans attendre le déclenchement des hostilités de 1914, avait abandonné études et famille pour s’engager dans les rangs de la Légion Étrangère française, avant de rejoindre sa patrie d’origine, pour y combattre héroïquement dans les tranchés de la première guerre mondiale, au point d’y recevoir la plus prestigieuse des décorations, l’ordre « Pour le Mérite ».

Jünger, cet autre écrivain de la « révolution conservatrice » allemande, dont la lecture d’Orage d’acier nourrit elle aussi abondamment l’imaginaire guerrier et la virilité morbide de Venner. Ces pages, où l’on pouvait lire ce qui pour lui tenait lieu de manifeste : « Élevés dans une aire de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l’inhabituel, du grand péril. La guerre nous avait donc saisi comme une ivresse. C’est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de rose et de sang. Nul doute que la guerre ne nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l’action virile, de joyeux combats de tailleurs dans des prés, où le sang tombait en rosée sur les fleurs. » Ou bien encore ceci, écrit le jour de ses vingt et un ans : « En ce moment la vie guerrière me donne un vrai plaisir. Ce jeu où l’on risque sans cesse la mort exerce une haute attirance. On vit ! On vit pleinement ! On conquière la gloire et les honneurs ! Et tout cela en risquant pour seul enjeu une misérable vie… »

Ernst Jünger, écrivain et essayiste, titulaire de la Croix de guerre (1914 et 1940), lauréat du prix Goethe (1982), Wilflingen, nov. 1996

C’est ce même Jünger qui, lors du conflit suivant, alors qu’il est officier dans Paris occupé, écrit dans son Journal de guerre à la date du 27 mai 1944, toujours avec cette même indifférence et ce même détachement : « Alerte ! Passage d’avions ! Du toit du Raphaël j’ai vu par deux fois en direction de Saint Germain, s’élever d’énormes nuages à la suite d’explosions, tandis que des flottes aériennes s’éloignaient à grande hauteur. La seconde fois, tandis que le soleil se couchaient, je tenais à la main un verre de bourgogne où flottaient des fraises. La ville, avec ses tours et ses coupoles rougies par le couchant, s’étendait dans sa beauté puissante, tel un calice de fleurs survolée, en vue d’une fécondation mortelle. » C’est cet homme-là, ce guerrier-là, que Venner était venu chercher, mais bien en vain, sous les traits de Von Salomon…

Mais c’est ce même homme que, trente-sept ans après sa déceptive rencontre avec l’auteur de Les Réprouvés, Venner dira bien avoir trouvé et reconnu sous les traits d’Ernst Jünger. Ainsi, dans l’ouvrage qu’il lui consacre en 2009, Ernst Jünger, un autre destin européen, dresse-t-il de lui un portrait qui est la plus parfaite contre-figure qui se puisse imaginer de von Salomon : « Ce qui frappe chez Jünger dès l’abord, c’est sa constante « tenue » au moral et au physique. Ceux qui l’ont rencontré longtemps après la guerre ne purent imaginer sa fine silhouette sans songer à celle d’un officier, ajoutant même, pour faire bonne mesure, un « officier prussien », souriant, certes, mais droit et cambré comme s’il était encore sous les armes. Avoir de la tenue était pour lui une seconde nature. Y déroger Lui eut été sans doute une souffrance et une impossibilité. (…) Rien d’étonnant donc si, jusqu’au dernier jour, l’allure ferme de l’ancien officier restait décelable sous les défroques civiles. »

Mais on ne saurait conclure ce jeu de contre-figure là, sans revenir un instant encore sur la personnalité de von Salomon. Car, par-delà la forme physique de son interlocuteur, à quelques semaines de sa disparition, cette déception de Venner au sortir de leur entretien est bien, pour une part essentielle, le produit de l’obstination même de ce dernier. De son acharnement à ne pas voir, à ne pas vouloir entendre, à ne pas vouloir comprendre, pour mieux continuer de projeter ses propres obsessions sur les autres, comme sur le monde. Car une analyse simplement factuelle de la vie et du parcours de son interlocuteur aurait suffi à lui révéler que l’ancien Corps Franc qui avait pris part à l’assassinat de Rathenau était, depuis longtemps déjà, un être beaucoup plus complexe, à la personnalité bien plus riche. Lui qui dans sa jeunesse, alors qu’il militait dans les rangs nationalistes, n’avait jamais rompu avec son propre frère, pourtant militant du KPD (Kommunistiche Partei Deutschlands, Parti Communiste Allemand). Lui qui, avant 1933, avait déclaré son hostilité envers les Nazis. Et qui, lors de leur arrivée au pouvoir, après avoir été brièvement arrêté, s’était retiré de toute forme d’engagement politique et n’avait jamais, douze années durant, apporté le moindre soutien ou la moindre caution au régime. Lui qui avait pris pour compagne une allemande de confession juive, que jamais il ne quitta et que toujours il protégea jusqu’à la chute finale du Reich.

Lui qui, revenu des enthousiasmes guerriers de sa jeunesse, se proclamait désormais pacifiste et alla jusqu’à se rendre au Japon en 1961, pour y dénoncer le développement des armes atomiques. C’est cet homme-là que, tout à son fantasme, Dominique Venner ne voulait pas voir, qu’il ne voulait pas entendre et que, plus que tout, il ne pouvait pas comprendre. Un homme qui, contrairement à lui, avait été capable du surplomb et de la distance nécessaires d’avec lui-même, pour donner une inflexion nouvelle à sa pensée et un autre cours à sa propre vie.

Un samouraï d’Occident

Renaud Dély consacre l’entièreté de son premier chapitre, à ce que fut la dernière journée de Dominique Venner. Sur cinquante pages y est décrit dans le détail, minutieusement, étape par étape, le déroulement méthodiquement prémédité par l’Assiégé, d’une journée qui doit le conduire jusque devant le maître autel de Notre Dame, pour s’introduire le canon d’un revolver dans la bouche et se faire sauter le crâne. C’est là un moment de lecture, dont il appartient à chacun de faire l’expérience…

Mais, là encore, c’est une autre figure qui dès l’abord s’impose à nous. Celle de Yukio Mishima. Comment ne pas voir en effet, que le 25 novembre 1970 et ce 21 mai 2013 se rejoignent ? Mieux, comment ne pas comprendre que le premier inspira le second ? Que c’est en songeant à Mishima, qu’il admire et dont le suicide le fascine, que Venner a méthodiquement pensé, planifié et organisé depuis de longues années déjà, sa propre mise à mort. Comment aurait-il pu échapper au magnétisme de cet écrivain venu d’une autre civilisation, mais nationaliste comme lui, hanté par l’idée de la décadence et fasciné par la mort ? Cet homme qui, habité lui aussi par cette « éthique de la tenue », passa sa vie à cultiver son propre corps. Cet auteur fasciné par la virilité et dont toute l’œuvre, expression d’un univers homo érotique, est hanté par la souffrance sado masochiste des corps. Ce guerrier « pour de faux », qui feignit une tuberculose imaginaire pour échapper à la guerre. Mais qui, blessé dans son orgueil mâle, s’ingénia à la fin des années soixante à mettre sur pied une armée d’opérette, le « Tatenokai », sorte de garde prétorienne entièrement dévolue à sa personne et dont il dessina lui-même l’uniforme. L’argument sensé justifier l’existence de cette milice privée, est la protection et la défense les valeurs japonaises, le service de l’empereur, la restauration de son pouvoir et de son statut divin, par l’abrogation de la constitution démocratique de 1947. Tout un programme, auquel notre Assiégé ne pouvait demeurer insensible.

Yukio Mishima, le front ceint d’un « hashimaki », à l’École militaire du quartier général des Forces japonaises d’autodéfense, s’adresse aux troupes, le 25 nov. 1970, en déplorant la décadence d’un Japon devenu faible, pacifiste et individualiste (ANP scans 8ANP 222, Nationaal Archief, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license)

Et c’est donc cet homme-là qui, le 25 novembre 1970, entouré de quatre membres de sa garde, pénètre dans le quartier général du ministère de la défense japonais. Prenant en otage le général commandant en chef des forces d'autodéfense, il exige la convocation dans la cour du millier de jeunes soldats présents ce jour-là, afin de s’adresser à eux depuis le balcon. Leur tenant un discours soigneusement préparé en faveur du Japon traditionnel, de l'empereur et de la restauration de son autorité, il est rapidement confronté à l’hostilité de son auditoire. Il renonce au bout de seulement sept minutes de discours et se retire à l’intérieur du bâtiment. Après avoir fumé une dernière cigarette de la marque impériale, s’être dévêtu et agenouillé, assisté de ses quatre complices il entreprend, comme il l’avait prémédité de longue date, de se faire Seppuku. Appliquant la pointe d’une lame sur son abdomen, il s’éventre. Tandis que, conformément à la tradition, c’est son amant Morita qui se tient derrière lui un sabre à la main, prêt à le décapiter, avant lui-même de se donner la mort.

Qui a un jour vu sur grand écran Mishima, une vie en quatre chapitres, chef d’œuvre absolu que Paul Schrader réalisa en 1985, ne peut qu’en revoir des plans entiers à l’évocation par Renaud Dély des ultimes moments de Dominique Venner. Comment l’Assiégé aurait-il pu demeurer étranger à une telle mise en scène, à une telle débauche de virilisme crâne devant la mort ? Et qu’est-ce d’autre ce 21 mai 2013, que la transposition par mimétisme de cet acte-là ? Depuis le soin apporté, encore et toujours, dès le matin à sa tenue. En passant par le déjeuner d’adieu pris en compagnie de quatre fidèles, mis dans la confidence de son acte programmé. Pour finir par l’entrée vers seize heures dans la Cathédrale, seulement accompagné d’un « assistant », chargé de témoigner devant les proches de l’acte accompli. En revanche, même si le ridicule, lui, ne tue pas, aucune harangue prononcée ce jour-là devant une armée de touristes en shorts, trop occupés à prendre des selfies. Mais un discours écrit et déposé sur le maître autel avant de se donner la mort :

« J'aime la vie et n'attend rien au-delà, sinon la perpétuation de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de cultes plus anciens, rappelant nos origines immémoriales.

Alors que tant d'hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité. Je m'insurge contre les poisons de l'âme et contre les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et notamment la famille, socle intime de notre civilisation multimillénaire. Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge aussi contre le crime visant au remplacement de nos populations. »

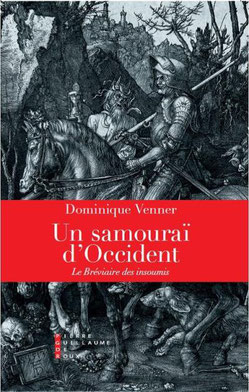

Cette mort volontaire, il y pensait depuis longtemps déjà. Peut-être même depuis toujours. Lui qui dès 1994, écrivait dans Le Cœur rebelle : « Il n’y a parfois que la mort pour donner sens à une vie ». Quant à la référence à Mishima, loin de relever de l’extrapolation, elle est tout au contraire explicite. Lui qui, comme son modèle, remit à son éditeur un ultime manuscrit, « achevé lors du solstice d’hiver de Noël 2012 », à la veille de commettre l’irréparable. Cet ouvrage au titre évocateur, Un samouraï d’Occident évoque en termes on ne peut plus clairs la question de la mort volontaire au Japon et l’exemple de

Mishima : « Ce détachement de l’existence n’est jamais aussi éclatant que dans le rite japonais de la mort volontaire par éventration, le Seppuku. (…) Celui-ci n’était pas seulement une façon pour le bushi (guerrier gentilhomme) d’échapper au déshonneur. C’était aussi le moyen extrême d’afficher son authenticité par un acte héroïque et gratuit. Il avait appris à mépriser ceux qui parlent au lieu d’agir. Il pensait qu’un seul acte en dit bien plus long que le plus long discours, car le discours lui peut mentir. Il croyait en la sincérité absolue de l’acte suprême. Il pensait qu’on ne ment pas devant la mort. (…) Mort inutile ? Peut-être. Mais certainement pas absurde. Seule la mort subie n’a pas de sens. Voulue, elle a le sens qu’on lui donne, même quand elle est sans utilité pratique. Cette rhétorique ne laisse pas insensible l’âme européenne. Elle y fait vibrer une corde secrète. Ce n’est pas un hasard si le suicide rituel de l’écrivain Mishima, le 25 novembre 1970, eut un tel écho en France et en Europe où, jadis, on avait cultivé aussi le détachement devant la mort. »

« Le Chevalier, la mort et le diable » d’Albrecht Dürer, en couverture d’Un Samouraï d’Occident – Le Bréviaire des insoumis, présenté comme le « livre-testament » de D. Venner

(éditions P.-G. de Roux, 2013)

L’écho justement, quel fut-il au moment du suicide de Dominique Venner ? Et quelle trace en reste-il une décennie plus tard ? Force est de constater que ce suicide-là ne saurait être comparé à l’acte de Yukio Mishima, quelques quarante-trois années auparavant. Personnalité demeurée sa vie durant inconnue du plus grand nombre, Venner connu probablement son quart d’heure warholien de célébrité médiatique, le jour de sa mort. Aussi, pour juger de l’écho rencontré par son suicide, faut-il, à la manière des ronds dans l’eau, procéder par cercles concentriques. D’abord, l’émotion fut naturellement immense, mais dans l’univers restreint de l’extrême droite la plus radicale et la plus militante. Ensuite, le choc fut réel chez tous ceux qui, croyants ou non, virent dans le choix de Notre Dame comme lieu de sa propre exécution, une forme de profanation. Cultuelle pour les uns, culturelle pour les autres. Enfin, pour l’immense masse des Français, l’écho de cette mort-là, dans ces conditions-là, se confondit avec tant d’autres faits divers aussitôt oubliés. Quant à la postérité d’un tel acte, mise à part la création d’un « Institut Iliade », fondé en hommage et à la demande de Dominique Venner par les complices de sa mort volontaire, il fallut attendre l’ouvrage de Renaud Dély, pour en raviver le souvenir auprès d’un plus large public…

Alors, une fois encore, qu’est-ce qui ne va pas chez Venner ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas avec lui ? Qu’est-ce qui fait que, près de soixante-cinq après sa mort, le nom et l’acte de Mishima demeurent connus du monde entier, quand celui de notre Assiégé peine, le jour même de son accomplissement, à percer le mur d’indifférence de ses propres contemporains ? A l’évidence et en tout premier lieu, le fait que Mishima est un immense écrivain. Et qu’il demeure le plus grand auteur japonais du XXème siècle, à l’origine d’une œuvre romanesque et théâtrale traduite, lue et jouée dans le monde entier. Encore une fois, refusant obstinément de confondre intelligence et vérité, comme de réduire le talent à la seule morale, point n’est besoin d’adhérer ici à l’univers fantasmatique de Mishima, ou de faire siennes ses obsessions, pour prendre acte de l’importance de ses écrits. Qui oserait la comparaison avec la vie et l’œuvre de Dominique Venner ? Poser la question, c’est déjà y répondre. Et s’employer à le démontrer relèverait de la pure cruauté…

Ironie de l’histoire, c’est peut-être dans leur inutilité même, au regard des causes que ces suicides prétendaient servir, que ces deux destins asymétriques parviennent enfin à se rejoindre. Car, l’indifférence relative qui entoura le suicide de l’Assiégé, ne vaut-t-elle pas l’humiliation publique infligée au samouraï ressuscité, lorsqu’il essaya d’expliquer son geste ? Quand, tentant de rallier à sa cause les jeunes troupes rassemblées à sa demande, Mishima ne reçut pour toute réponse que de l’indifférence, puis des insultes et en définitive, peut-être pire encore, des éclats de rires. Et si, aujourd’hui encore, la mémoire et l’œuvre de Mishima sont toujours bien vivantes, le Japon traditionnel n’est pas réapparu de dessous les cendres d’Hiroshima. La constitution démocratique de 1947 n’a pas été abolie. Ni la divinité de l’empereur rétablie. Quant à l’Assiégé, ignoré de son vivant, avant que d’être oublié à peine disparu, il se donna la mort au nom d’un paganisme relevant plus du folklore que de la très longue mémoire. Au nom de la préservation d’une Europe ethniquement pure et blanche, qui jamais n’exista.

Au nom du refus d’un mariage pour tous que, depuis plus d’une décennie maintenant, l’on célèbre partout en France dans une bienveillante indifférence. « Le suicide, c’est un acte, l’acte de ceux qui n’ont pu en accomplir d’autres » écrivait dans Le Feu follet un autre suicidé, qui savait de quoi il parlait. Il avait pour nom Pierre Drieu La Rochelle. Mishima et Venner fournissent eux aussi une assez belle illustration de cette impuissance-là. Ne parvenant pas à agir sur le réel pour le transformer. Simultanément incapables de nouer avec lui une forme de compromis, sans y voir immédiatement une compromission. Enfermés qu’ils étaient dans leurs propres systèmes, prisonniers de leurs obsessions, perdus dans des univers peuplés de fantômes, tous deux sont bien morts en vain !

A moins qu’il ne faille voir dans ce recours au suicide, non pas tant le moyen de fuir sa propre impuissance, en tentant d’éveiller on ne sait quelle conscience assoupie, mais bien d’avantage une fin en soi. Mishima, comme Venner, ne se suicidèrent pas par nécessité, mais par désir. Non par contrainte, mais par besoin. Celui de maîtriser l’ultime acte d’une existence dont le cours avait tant de fois semblé leur échapper. Un ultime assaut de virilité, à l’instant d’en finir. Ce que Drieu encore, dans Le feu follet toujours, exprimait ainsi : « La vie n’allait pas assez vite en moi, je l’accélère. La courbe mollissait, je la redresse. Je suis un homme. Je suis maître de ma peau, je le prouve. » Après tout, était-ce autre chose qu’exprimait lui-même Mishima dès 1956 dans Le Pavillon d’or, lorsqu’il écrivait : « Ce malaise d’exister, est-ce qu’il ne vient pas avant tout de ce qu’on se paie le luxe d’être insatisfait, de trouver qu’on ne vit pas à suffisance ? »

Soldat de la classe soixante

A l’instant d’en finir à notre tour, non pas encore avec la vie, mais pour l’heure plus modestement d’avec ces quelques réflexions, une ultime question demeure encore en suspens : Pourquoi lire le livre de Renaud Dély ? Car enfin, qu’avons-nous fait d’autre dans nos commentaires, que de souligner à quel point l’histoire de Dominique Venner et de son parcours est celle d’un triple échec ?

En premier lieu celui, durant plus d’une décennie, de toutes ses entreprises politiques. Échec qu’il actera lui-même, en se retirant définitivement de toute forme d’activisme. Échec ensuite, dans l’aspiration qui fut la sienne à devenir l’intellectuel organique d’une droite radicale, désormais européenne et païenne. Échec enfin de son suicide lui-même, demeuré une décennie plus tard sans effet et sans trace. Alors pourquoi ? A quoi bon s’intéresser à cet Assiégé-là, au point de lui consacrer une biographie ? Et pourquoi, par-delà l’exotique monstruosité du personnage, le lecteur devrait-il prendre le temps de se pencher sur ce parcours singulier ?

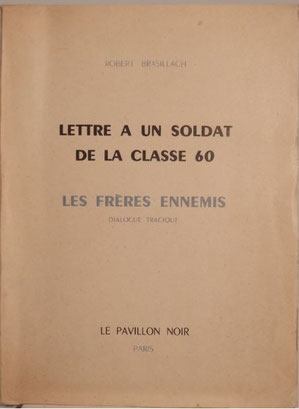

Près de 25 ans après la parution de Lettre à un soldat de la classe 60 de Robert Brasillach (Le Pavillon noir, 1946), parait Le manifeste de la classe 60 publié par la fédération des étudiants nationalistes, avec D. Venner à la manœuvre

Pour le comprendre, c’est dans une cellule de la prison de Fresnes, dans l’hiver glacial du mois de novembre 1944, qu’il faut nous transporter. Là, un homme qui se sait condamné et devine son temps compté, s’affaire à la rédaction d’un petit texte au titre énigmatique : Lettre à un soldat de la classe soixante. Cet homme c’est Robert Brasillach. Normalien, fin lettré, auteur de poésies, de romans, de théâtre et de critiques, il fut journaliste et militant à l’Action Française. Jusqu’à cette nuit du 6 février 1934 où, dépité de l’inaction de Maurras, il commencera de s’en détacher, avant, l’année suivante, de recevoir la révélation sensuelle et intellectuelle, esthétique autant que politique du « fascisme immense et rouge ». L’influence de l’hebdomadaire Je suis partout, dont il deviendra le rédacteur en chef, ne sera pas étrangère à cette conversion… Mobilisé, puis fait prisonnier dans l’effondrement de juin 1940, il sera bien vite libéré par les Allemands, tant ses services sont réclamés dans le Paris de la collaboration. Reprenant la rédaction en chef de son hebdomadaire, c’est dans les colonnes du Je suis partout de l’Occupation, qu’il va par ses écrits sceller son sort. Réclamant dans l’édition du 6 septembre 1941, en plein préparatif du procès de Riom, la peine de mort pour Blum, Daladier et Mandel. Ou écrivant le 25 septembre 1942 dans ces mêmes colonnes, deux mois à peine après la rafle du Vel d’Hiv : « Il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits, l’humanité est ici d’accord avec la sagesse. » Arrêté dans Paris libéré, il est jugé, condamné à mort, voit sa grâce rejetée par le Général de Gaulle et est exécuté, ironie du sort, le 6 février 1945.

Et c’est donc cet homme-là, plongé dans ses circonstances-là, qui entreprend de consacrer ses derniers jours et de mobiliser ses ultimes forces, à la rédaction sur le mode épistolaire, d’un bref texte destiné à un énigmatique « soldat de la classe 60 ». La seule lecture de trois fragments de celui-ci suffit à dévoiler la finalité de l’entreprise :

« Mon cher garçon, est-ce une lettre que j’ai commencée ici ou des notes sans grande suite ? Il me semble que c’est une lettre, puisque chaque ligne que j’écrivais, je voyais le visage d’un petit garçon de quatre ans. (…) Il aura 20 ans en 1960. En argot de l’armée cela s’appelle la classe 60. Je ne puis espérer qu’il ne connaîtra pas le service militaire et toutes ces sottises. Et le monde est si fou qu’il connaîtra sans doute de surcroît d’autres bouleversements, peut-être plus vastes que les nôtres. À ce moment, ce que j’écrivais à Fresnes 16 ans auparavant aura-t-il quelque intérêt ? Le fascisme, la France et l’Allemagne seront-ils encore des éléments de l’univers même hypothétique ? Je n’en sais rien. L’expérience d’ailleurs ne sert pas à grand-chose quand on la fait soi-même, et a rien quand les autres la fond. N’importe. C’est en pensant à ce petit garçon qui sera un jour un soldat de la classe 60 que j’écris ces pages à propos de la guerre, et au milieu d’une prison. »

« Le fascisme, il y a bien longtemps que nous avons pensé que c’était une poésie, et la poésie même du XXème siècle (avec le communisme sans doute). Je me dis que cela ne peut pas mourir. Les petits enfants qui seront des garçons de 20 ans, plus tard, apprendront avec un sombre émerveillement l’existence de cette exaltation de millions d’hommes, les camps de jeunesse, la gloire du passé, les défilés, les cathédrales de lumière, les héros frappés au combat, l’amitié entre jeunesses de toutes les nations réveillées, José Antonio, le fascisme immense et rouge. Et je sais bien que le communisme lui aussi a sa grandeur, pareillement exaltante. Peut-être même dans mille ans, confondra-t-on les deux révolutions du XXème siècle, je ne sais pas. Dans la révolution fasciste, on m’accordera que la nation a eu sa place, plus violente, plus marquée, et c’est aussi une poésie que la nation. Tout cela peut être vaincu par le libéralisme apparent, le capitalisme anglo-saxons, cela ne mourra pas plus que la révolution de 1789 n’est morte au XXème siècle malgré le retour des rois. Et moi qui ces derniers mois me suis si fortement méfié de temps d’erreurs du fascisme italien, du nationalisme allemand, du Phalangisme espagnol, je ne puis dire que je pourrai jamais oublier le rayonnement merveilleux du fascisme universel de ma jeunesse, le fascisme, notre mal du siècle. (…) Mais sa chaleur, sa grandeur, son feu merveilleux, c’est ce qui lui appartient. Un camp de jeunesse dans la nuit, l’impression de faire corps avec sa nation tout entière, l’inscription à la suite des héros et des saints du passé, une fête totalitaire, ce sont là des éléments de la poésie fasciste, c’est ce qui aura fait la folie et la sagesse de notre âge, c’est, j’en suis sûr, ce que la jeunesse, dans vingt ans, oublieuse des tares et des erreurs, regardera avec une sombre envie et une nostalgie inguérissable. »

« C’est dans des moments comme ceux-là, ô garçon qui aura 20 ans en 1960, que je me demande ce que tu penseras plus tard, toi qui commenceras à surgir à la lumière quand tout aura beaucoup changé autour de nous. Je ne sais si tu seras communiste ou libéral, ou si le vieux rêve nationaliste aura brusquement ressurgi dans une Europe en fièvre. Je ne sais si tu penseras à moi, à nous tous, avec pitié, avec mépris ou avec ennui, et si ce qui a été la substance même de notre vie ne sera pour toi que vieille lune. Mais je me dis que le conseil impie de Renan au jeune et bouillant Déroulède à la fin de l’autre siècle (le conseil dont, quoi que tu en penses, je sais bien d’avance que tu ne le voudras pas), il reste d’une amère et profonde vérité : « Jeune homme, la France se meurt, ne troubler pas son agonie. » (…) Aux questions que pose cette lettre, l’avenir seul pourra répondre. Toi qui la liras, et qui seras peut-être vivant dans un monde où l’honnêteté intellectuelle aura reparu (tous les miracles sont possibles), tu auras sans doute fait ton choix, et tu regarderas nos troubles qui auront entouré ton enfance avec le regard historique que nous avons, nous, pour la première des grandes guerres du siècle. Je te demande de ne pas mépriser les vérités que nous avons cherché, les accords que nous avons voulu au-delà de tous les désaccords, et de conserver les deux seules vertus auquel je croie, la hauteur et l’espérance. »

Robert Brasillach, Jacques Doriot et Claude Jeantet dans un poste de la LVF (Légion des volontaires français contre le bolchevisme créée en 1941 par Jacques Doriot, devenue Légion tricolore - sous l'uniforme de la Wehrmacht) sur le front de l’Est

De l’espérance, il en fallait à Brasillach pour imaginer, à la veille d’un procès dont il devinait l’issue, qu’il se trouverait quelqu’un, quinze années plus tard, pour répondre à son appel … Et pourtant, voilà qu’à la rentrée universitaire de 1960, ils sont une poignée d’étudiants issus des facultés de droit et de lettres, qui commencent à diffuser un texte au titre évocateur : Le manifeste de la classe 60 ! Sa prose est sans ambiguïté : « Nous rejetons la conception démocratique de l’homme, individu anonyme qui abdique de sa personnalité et de sa valeur devant l’absurde et injuste loi égalitaire par laquelle un Bigeard est rabaissé au niveau du dernier balayeur de quartier, un pasteur à celui d’un analphabète originaire du Congo et la mère de famille à celui d’une prostituée. » A l’origine de ce manifeste, une « Fédération des Étudiants Nationalistes », née d’une scission de l’UNEF (Union nationale des étudiants de France) au printemps précédent, et rassemblant les étudiants qui, depuis l’extrême droite des amphithéâtres, refusent l’engagement contre la guerre d’Algérie d’un syndicat de plus en plus marqué à gauche.

Pourtant, à l’origine de toute cette entreprise, se trouve en réalité un seul homme. Un homme qui n’a plus l’âge d’être étudiant, et ne l’a d’ailleurs même jamais été. Un homme qui, au lieu de l’étude, a choisi le métier des armes, avant de partir l’exercer en Algérie. Un homme qui, à peine revenu, a décidé de prolonger sa guerre par d’autres moyens : ceux de l’action politique. Ce « soldat de la classe 60 » c’est Dominique Venner. Car c’est bien lui l’auteur anonyme de ce manifeste. Lui qui, à plus d’une décennie de distance, a donc répondu présent à l’appel lancé par Brasillach pendant l’hiver de 1944.

Comment s’en étonner d’ailleurs ? Quand il suffit de relire Brasillach pour trouver là tous les ferments qui hanteront sa vie durant l’imaginaire de l’Assiégé. Ainsi, quand il écrit dans les colonnes de Je suis partout : « Le jeune fasciste, appuyé sur sa race et sa nation, fier de son corps vigoureux, de son esprit lucide, méprisant les biens épais de ce monde. Le jeune fasciste dans son camp, au milieu des camarades de la paix qui peuvent être les camarades de la guerre. Le jeune fasciste qui chante, travaille, rêve, est tout d’abord un être joyeux. » Ou bien encore lorsqu’il déclare, dans son Journal d’un homme occupé : « Je dirai que je n’étais pas germanophile au début de la guerre, ni même au début de la politique de collaboration. Maintenant les choses ont changé. J’ai contracté me semble-t-il une liaison avec le génie allemand. Je ne l’oublierai jamais. Les Français de quelque réflexion durant ces années, auront plus ou moins couché avec l’Allemagne, non sans querelles. Et le souvenir leur en restera doux… » Déjà, encore, toujours on se sait plus, ce même culte du corps et de la jeunesse, ces mêmes obsessions virilistes, cette même esthétique très gay-friendly, autant d’ingrédients caricaturaux de son propre schéma mental ? Ainsi, en un éternel retour, c’est par le commencement que tout s’achève …

Entre tous, même s’il est vrai qu’ils étaient alors peu nombreux, c’est donc Venner qui fut choisi par la providence pour être « le messager ». Tel Moïse sur le mont Sinaï, c’est lui qui sut offrir les nouvelles tables de la loi aux tribus de l’extrême droite, tandis qu’elles traversaient leur désert de quarante années. Même si, comme lui, il s’arrêterait au seuil de la terre promise. Celle d’une refondation intellectuelle et culturelle, qu’il entreverrait, mais que jamais il ne mènerait à bien. Puisque, comme évoqué, c’est un autre évangéliste, de huit ans son cadet, Alain de Benoist, qui se chargerait de formuler quelques années plus tard le nouveau testament d’une droite prétendument nouvelle. De même, tel Jean le Baptiste, Venner serait celui qui convertirait de nouvelles générations militantes au dogme nationaliste. Même s’il ne serait jamais celui qui, ayant su en fédérer les diverses tribus au sein d’une unique force politique, conduirait l’extrême droite française à renouer avec le succès électoral. C’est un autre prophète là encore, venu du fond des âges de la vie politique française, Jean Marie Le Pen, qui à son heure s’en chargerait. Il est plaisant de songer ici à quel point Dominique Venner eut détesté être ainsi comparé à Moïse et Jean-Baptiste…

Ses limites, pour réelles qu’elles soient, tant sur le plan de la doxa que sur celui de la praxis, ne sauraient suffire à remettre en cause l’absolue centralité qui fut la sienne dans l’histoire de l’extrême droite française. Même s’il ne fut ni le Marx, ni le Lénine du nationalisme français, même s’il n’aurait pu, ni su se substituer à Alain de Benoist sur le plan intellectuel et théorique, pas plus qu’à Jean-Marie Le Pen sur le plan électoral et politique, rien de tout ce qui advint après lui n’eut été possible sans lui ! Raison qui, à elle seule, suffit à rendre la lecture du livre de Renaud Dély indispensable à quiconque veut comprendre les conditions de l’improbable renaissance, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, de l’extrême-droite française.

Assiégé

Mais il est encore une ultime raison, qui justifie cette lecture en même temps qu’elle en explique le titre. Car s’il est un homme qui, au tournant des années soixante, a compris le premier qu’avec l’achèvement de la décolonisation l’extrême droite française allait devoir opérer sa révolution copernicienne, c’est bien Dominique Venner. En huit années à peine, après la perte de l’Indochine en 1954, de la Tunisie et du Maroc deux ans plus tard, de l’ensemble de l’Afrique noire en 1960 et des deux départements français d’Algérie en 1962, la France était rentrée chez elle. Réduite à elle-même, son corps spirituel se trouvait désormais ramené aux seules limites de son corps physique métropolitain. Pire encore, le besoin croissant de main-d’œuvre, porté par l’essor économique des trente glorieuses, allait bientôt rendre nécessaire l’arrivée ininterrompue en France d’une immigration de travail en provenance du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne. Ainsi, à peine ces populations s’étaient-elles émancipées de l’emprise coloniale française, qu’aussitôt elles venaient se rappeler à son bon souvenir, mais désormais sous les traits du travailleur immigré.

Confrontés à cette inversion radicale des données du problème, les nationalistes français allaient devoir faire volte-face. Il allait leur falloir passer en un instant, d’un discours de légitimation de la présence française au-delà des mers, à un discours de délégitimation de la présence immigrée sur le territoire national. Paradoxalement, alors même que la démonstration qu’il allait falloir administrer était exactement inverse, son ressort fondamental demeurait quant à lui parfaitement inchangé : le préjugé raciste. Car si c’était bien la supériorité de l’homme blanc et de sa civilisation qui avaient hier justifié qu’il colonisa des peuples réputés inférieurs, c’était bien désormais la préservation de son sol et de son sang, qui lui commandaient de ne pas se mêler aux représentants de ces mêmes peuples, puisque toujours réputés inférieurs. Encore fallait-il habiller cette viscérale répulsion, d’une parole publique qui la rendit présentable et admissible aux chastes oreilles de l’homme démocratique…

En la matière, l’idée de génie consista à renvoyer à cet ancien colonisé nouvellement immigré, son propre discours. Lui qui hier encore, s’était insurgé contre la présence illégitime à ses yeux de l’étranger sur son sol, contre l’exploitation par lui de ses propres ressources et contre l’entreprise d’annihilation de sa propre culture. C’est désormais vers lui que chacun de ces arguments allaient être retournés. Ainsi vit-on en quelques mois seulement les mêmes militants nationalistes qui, hier encore criaient « Algérie française ! », hurler avec le même enthousiasme « la France aux Français ! » Il ne s’agissait plus de prétendre à une quelconque domination ou exploitation de celui qui venait d’ailleurs. Tout au contraire, reconnaissait-on désormais que le colonisé avait bien eu raison hier de vouloir vivre séparé de l’Européen, pour de ne plus en subir l’influence cultuelle, culturelle ou coutumière. Et c’est très exactement cette même revendication, que lui opposait désormais ce même Européen. Déplorant à son tour, d’avoir à supporter sur son sol, le même désagrément d’une présence allogène indésirable…

« On vous a rendu les Aurès, laissez-nous Barbès ! » C’est par cette pirouette argumentative, qu’auraient pu être résumés les nouveaux termes du contrat. Nous étions au cœur des années soixante, d’une France prospère, alors en pleine modernisation. Et pourtant tous les éléments du discours étaient déjà bien là, définitivement en place. Au fil des décennies, au gré des circonstances, celui-ci allait naturellement connaitre des inflexions, pour mieux s’adapter aux circonstances et à la rudesse des temps. Mais son ressort lui ne changerait plus. La France sortait-elle des trente glorieuses, renouait-elle avec le chômage de masse, qu’un, puis deux, puis trois millions de chômeurs seraient dès lors toujours un, puis deux, puis trois millions d’immigrés en trop ! La France s’engageait-elle plus avant dans l’intégration européenne, que l’évanouissement des frontières annonçait une « invasion », conséquence mécanique d’une Europe devenue « passoire » ! L’islamisme faisait-il rage dans le monde et la menace terroriste frappait-elle notre territoire, que c’était bien là la première manifestation tangible d’une cinquième colonne déjà présente en France ! Point d’apothéose de notre disparition programmée, cette théorie du « grand remplacement », prophétisé par Renaud Camus et popularisée par Zemmour, faisant désormais de « la remigration » l’ultime chance de survie des populations européennes, donc blanches, pour ne pas disparaitre, par le métissage, sous la submersion ! Au bénéfice des circonstances, les phantasmes, les obsessions, les phobies de l’Assiégé, sont devenus ceux de tout un peuple et de tout un continent. Et c’est ainsi, qu’en un éternel retour, tout s’achève une fois encore par le commencement…

Ce qu’expliquait en ces termes Renaud Dély lui-même, dans les colonnes du journal Le Monde en date du 4 janvier dernier : « Des années 1950 à sa disparition, il cultive le même rejet de l’altérité, la même peur de tout ce qui est étranger, de tout ce qui, dans ses fantasmes, souille la pureté occidentale. Il a toujours mené le même combat radical, mais avec des outils différents d’une époque à l’autre – l’engagement dans l’armée, le terrorisme, le militantisme, l’écriture, l’histoire et au bout du compte le suicide. (…) Dominique Venner a théorisé et contribué à répandre la vision anxiogène d’un monde occidental menacé de disparition par le « péril migratoire ». Ce discours apocalyptique est de plus en plus influent en France et en Europe. Dix ans après la mort de Venner, sa mentalité d’assiégé hante plus que jamais nos sociétés et conduit son camp à des succès électoraux. »

Cherchant à qualifier la fonction du journaliste, André Gide en proposa un jour la définition suivante : « J’appelle journalisme, ce qui sera moins intéressant demain qu’aujourd’hui. » Faisant nôtre cette définition, force est bien de constater qu’imperceptiblement, sur la pointe des pieds, Renaud Dély depuis ses trois derniers ouvrages prend ses distances d’avec un journalisme du quotidien, pour se faire désormais auteur. Et c’est là une excellente nouvelle ! Car auteur il l’est, pleinement et bellement. Il en fit la démonstration la plus intime, par la publication en 2021 de Le grand saut. Occasion pour lui d’aborder déjà, et de poignante façon, la question centrale du suicide. Dans un tout autre registre, il en administra une nouvelle preuve l’année suivante, avec Anatomie d’une trahison : la gauche contre le progrès. Autopsie d’une implacable lucidité, sans concession bien que non dépourvue d’affection, sur l’extinction des lumières par la gauche même qui, deux siècles durant, les avait brandies pour en éclairer le monde. Il nous en livre à présent un exemple nouveau, mais sûrement pas ultime, avec cet « Assiégé ». C’est ce contemporain-là qui nous est aujourd’hui nécessaire. C’est de cet auteur-là dont nous avons à présent besoin. C’est lui qu’il nous tarde de lire à nouveau…

Éric Osmond, spécialiste de l’histoire de l’extrême droite. Cofondateur en 1991 du « Manifeste contre le Front national », dont il devient le porte-parole. Auteur, avec Jean-Christophe Cambadélis, de « La France blafarde – Une histoire politique de l’extrême droite » (Plon, juillet 1998).

L’assiégé – Dans la tête de Dominique Venner, le gourou caché de l’extrême droite, Renaud Dély, 244 p (Éditions Jean Claude Lattès, Essais et documents, 10/01/2024

Revues et ouvrages cités

Enquête sur l’histoire, devenue Nouvelle Revue d’histoire : revue fondée en 1991 par Dominique Venner qui créa en 2002 la NRH.

Vu de droite - Anthologie critique des idées contemporaines d’Alain de Benoît (Le Labyrinthe, 2001).

Prince Éric, Pierre Joubert : série de cinq romans de Serge Dalens et de Pierre Joubert (illustrations), publiés chez Alsatia (collection Signe de piste) entre 1936 et 1946, qui seront suivis par d’autres publiés en 1984 et 1992, et réédité en 2024. Serge Dalens fut le plus engagé politiquement, puisqu’il fut membre de la direction du FN au milieu des années 80.

Le Cœur rebelle, 201 p, Dominique Venner, sur sa guerre d’Algérie (Les belles Lettres, 1994, réédité par Pierre-Guillaume de Roux, juin 2014).

La Gerbe des forces, Alphonse de Châteaubriant (1877-1951) (Grasset, 1937).

La république du Mont Blanc, Marc Augier (1908-1990) dit « Saint Loup » (La Table Ronde, 1982) ; journaliste, Marc Augier est animateur du mouvement des auberges de la jeunesse avant la guerre, et devient, une fois la France occupée, gérant et rédacteur en chef de la Gerbe, partisan de « l'Europe nouvelle », apologiste de la mystique hitlérienne (ancien sergent de la L.V.F.), rédacteur au Combattant européen, à l'Homme nouveau. Condamné à mort par contumace par la cour de justice en 1948, il en sera quitte avec deux ans de prison, et bénéficiera de l'amnistie.

Le Camps des saints, Jean Raspail (Robert Laffont, 1973). Ce « roman » qui imagine l’arrivée d’un million de migrants venus d’Inde sur la Côte d’Azur connut un certain succès jusqu’outre-Atlantique chez les conseillers de Ronald Reagan et, en France, jusqu’aux groupuscules identitaires et nationalistes qui n’ont pas tardé à se l’accaparer.

Le grand remplacement, Renaud Camus, (David Reinharc, 2011), cette figure de la « littérature gay » des années 1970-80, ethno-différentialiste, partisan de la « remigration », s’est mis en tête de réactiver l’idée d’un « grand remplacement », déjà théorisée à la fin du XIXe siècle par des nationalistes français, entre autres par l’antidreyfusard Maurice Barrès. Il est devenu depuis une figure de l’extrême droite identitaire en France et de tous ceux qui pensent que la « population française traditionnelle », « de souche » disparaîtrait. Une figure jusqu’aux Etats-Unis.

Que faire ? (Titre russe : Chto Delat ?) (février 1902), Lénine.

Pour une critique positive, Dominique Venner (1964), un essai « écrit par un militant, pour les militants », le « Que faire ? » de Venner.

Qu’est-ce que le nationalisme ? Numéro spécial de mai 1963 de la revue Europe Action sous la forme d'une tribune libre de 50 pages non signée (dont la rédaction est attribuée à Dominique Venner) et suivi d'un "dictionnaire du militant".

Journal de guerre d’Ernst Jünger : il s’agit ici du tome II des journaux de guerre, Journal de guerre et d’occupation 1939-1948 de l’écrivain allemand mobilisé Ernst Jünger (1895-1998) paru en France en 1965 dans une nouvelle édition (chez Julliard, traduction d’Henri Plard). Les deux tomes seront édités en 2008 dans « la Pléiade » chez Gallimard (édition établie par Julien Hervier avec la collaboration de Pascal Mercier et François Poncet).

Orages d’acier. Souvenirs du front de France (1914-1918) (titre original : In Stahlgewittern - Ein Kriegstagebuch), Ernst Jünger (à compte d’auteur, 1920 ; Mittler & Sohn, 14 ème édition, Berlin, 1934; Payot, 1930 ; Plon, 1960 ; Gallimard, 2008) : récit autobiographique de Jünger - qui a connu quatre régimes politiques et participé à deux conflits mondiaux - sur la première guerre mondiale.

Les Réprouvés (titre original : Die Geächteten), Ernst von Salomon (Rowohlt Verlag, Berlin,1930 ; Plon, coll. Feux croisés, 1931).

Les Cadets (Die Kadetten), Ernst von Salomon (Rowohlt Verlag, 1933 ; Corrêa, 1953 ; réédition chez Bartillat, Paris, 2008).

Histoire Proche (Nahe Geschichte. Ein Überblick), Ernst von Salomon (Rowohlt Verlag, 1936).

L’épopée des corps francs (Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer), Ernst von Salomon (1938).

Le Questionnaire (Der Fragebogen), Ernst von Salomon (Rowohlt Verlag, Hamburg 1951 ; Gallimard, Paris, coll. « Du monde entier », 1953 ; réédition Gallimard, coll. « L'Imaginaire », 2016).

Ernst Jünger, un autre destin européen, Dominique Venner (Ed du Rocher, 2009).

Le Feu Follet / Adieu à Gonzague, Pierre Drieu la Rochelle (Gallimard, coll. « Blanche », 1931).

Le Pavillon d’or (titre original : Kinkakuji), Yukio Mishima (1956 ; Gallimard, coll. « Du Monde entier »,1961).

Lettre à un soldat de la classe soixante, suivie de textes écrits en prison, Robert Brasillach (Fresnes, 1946 ; Les Sept Couleurs, 1960).

Je suis partout - le grand hebdomadaire de la vie mondiale : journal collaborationniste et antisémite français sous l’occupation allemande fondé par l'éditeur Joseph-Arthème Fayard

Lettre à un Soldat de la classe 60, Robert Brasillach (1946)

Le manifeste de la classe 60, fédération des étudiants nationalistes (FEN), 1960 : texte fondateur de la FEN

Journal d’un homme occupé, Robert Brasillach (Les Sept Couleurs, 1955)

Le grand saut, Renaud Dély (JC Lattès, 2021)

Anatomie d’une trahison : la gauche contre le progrès, Renaud Dély (éditions de l’Observatoire, 2022)

Index des noms cités

Jacques Doriot (1898-1945), p 1, 5

Karl Liebknecht (1871-1919), p 2

Rosa Luxembourg (1871-1919), p 2

Léon Trotski (Lev Bronstein) (1879-1940), p 2

Philippe Pétain (1856-1951),

Alain de Benoist, p 3, 20, 21

Alfred Fabre Luce (1899-1983), p 3

Raymond Abelio (1907-1986), p 3

Julius Evola (1898-1974), p 3

Jean Cau (1925-1983), p 3

Antonio Gramsci (1891-1937), p 3

Herbert Marcuse (1898-1979), p 3

Louis Althusser (1918-1990), p 3

Roger Garaudy (1913-2012), p 3

Edgar Morin, p 3

Pierre Joubert (1910-2002), p 3

Marc Augier dit Saint Loup (1908-1990), p 4, 5

Léo Lagrange (1900-1940), p 5

Léon Blum (1872-1950), p 5, 17

Alphonse de Châteaubriant (1877-1951), p 5

Jean Raspail (1925-2020), p 5

Renaud Camus, p 5, 22

Lénine (Vladimir Ilitch Oulianov) (1870-1924), p 5, 6, 21

Karl Marx (1818-1883), p 6, 21

Charles Maurras (1868-1952), p 6

Ernst von Salomon (1902-1972), p 8, 10

Walter Rathenau (1867-1922), p 8

Ernst Jünger (1895-1998), p 9, 10

Yukio Mishima (1925-1970), p 11, 13, 14, 15, 16

Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945), p 15, 16

Robert Brasillach (1909-1945), p 17, 19, 20

Édouard Daladier (1884-1970), p 17

Georges Mandel (1885-1944), p 17

José Antonio (1903-1936), p 18

Ernest Renan (1823-1892), p 19

Paul Déroulède (1846-1914), p 19

Moïse, p 20, 21

Jean le Baptiste, p 20, p 21

Jean-Marie le Pen, p 21

Éric Zemmour, p 22

André Gide (1869-1951), p 23

Écrire commentaire